周末清晨,我們一家三口驅(qū)車(chē)前往常熟沙家浜。不同于尋常景點(diǎn)的匆忙打卡,我們決定用一場(chǎng)“慢走旅行”,細(xì)細(xì)品味這座江南水鄉(xiāng)的獨(dú)特韻味。

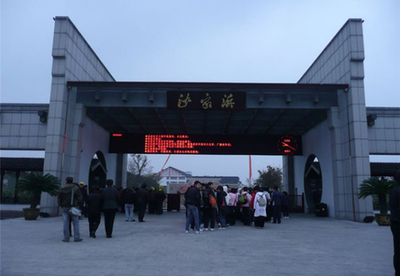

穿過(guò)刻著“沙家浜”三個(gè)大字的石牌坊,時(shí)光仿佛瞬間慢了下來(lái)。春來(lái)茶館的八仙桌旁,幾位老人正聽(tīng)著評(píng)彈,吳儂軟語(yǔ)伴著三弦聲在木質(zhì)窗欞間流淌。女兒好奇地趴在柜臺(tái)前看銅壺煮水,老板笑著遞來(lái)一杯清茶:“嘗嘗看,阿慶嫂請(qǐng)客。”我們坐在臨河的廊下,看烏篷船咿呀搖過(guò),船娘哼著小調(diào),櫓聲攪碎一河光影。

沿著蘆葦迷宮的木棧道緩步前行,初夏的蘆葦已長(zhǎng)得齊人高,在風(fēng)中泛起層層綠浪。父親突然指著水邊一處草棚:“看,這就是《沙家浜》里郭建光養(yǎng)傷的地方。”他年輕時(shí)唱過(guò)京劇選段,此刻竟輕聲哼起“朝霞映在陽(yáng)澄湖上”。歷史與現(xiàn)實(shí)在蘆葦蕩里奇妙交織——戰(zhàn)爭(zhēng)年代的驚心動(dòng)魄,已化作今日的寧?kù)o風(fēng)光。女兒撿起一片蘆葉學(xué)著吹哨,清脆的聲音驚起幾只白鷺。

午后在橫涇老街慢慢逛著,青石板路被歲月磨得溫潤(rùn)。麥芽糖的甜香從老作坊飄出,做糖畫(huà)的師傅手腕輕轉(zhuǎn),便飛出一只晶瑩的鳳凰。妻子在藍(lán)印花布店挑了條圍巾,靛藍(lán)底上的白花紋樣,像把一小片江南煙雨披在了肩上。我們?cè)趹蚺_(tái)前的長(zhǎng)凳坐下,正演著《沙家浜·智斗》選段,胡琴聲中,“壘起七星灶,銅壺煮三江”的唱詞穿越半個(gè)世紀(jì),依然鮮活。

最?lèi)芤獾囊獢?shù)乘船漫游。小船穿過(guò)拱橋時(shí),女兒伸手觸碰爬滿藤蔓的橋洞,驚覺(jué)指尖涼意原是青苔。船娘說(shuō)起她祖輩在蘆葦蕩捕蟹的故事:“從前秋天蟹肥時(shí),家家灶火亮到半夜。”如今陽(yáng)澄湖大閘蟹已成傳奇,而搖船人家的生活智慧,仍在這水波間代代相傳。夕陽(yáng)西下時(shí),整片水域染成暖金色,我們讓船停在荷塘中央,看蜻蜓立在初綻的荷花尖上,世界安靜得只剩水流聲。

夜幕降臨時(shí),紅色教育基地的燈光悄然亮起,現(xiàn)代光影技術(shù)重現(xiàn)著沙家浜的烽火歲月。女兒在沉浸式劇場(chǎng)里緊緊握住我的手,當(dāng)全息投影展現(xiàn)出群眾救治傷員的場(chǎng)景時(shí),她小聲說(shuō):“原來(lái)安靜的地方也發(fā)生過(guò)勇敢的故事。”

返程車(chē)上,女兒在筆記本上畫(huà)下今天的見(jiàn)聞:彎曲的河道、尖頂?shù)镍B(niǎo)篷、還有吹蘆葉的小孩。妻子翻看著手機(jī)里抓拍的瞬間——父親在茶館閉目聽(tīng)曲的側(cè)影,蘆葦叢中驚飛的水鳥(niǎo),屋檐下垂落的雨鏈正接住傍晚的微光。

沙家浜的慢,是茶館里一杯可以喝整個(gè)下午的茶,是蘆葦蕩里隨風(fēng)搖擺的從容節(jié)奏,是老街石板上深深淺淺的光陰印記。當(dāng)我們放慢腳步,那些隱藏在風(fēng)景背后的故事、人情與歷史,便如陽(yáng)澄湖的漣漪般層層展開(kāi)。這趟家庭旅行沒(méi)有緊湊的行程,卻讓三代人在同一片水鄉(xiāng)里,各自找到了心靈的棲息地——父親重溫了記憶里的唱段,妻子收藏了江南的手作溫度,女兒則第一次懂得,有些風(fēng)景需要停下來(lái)才能看見(jiàn)。

或許旅行真正的意義,不在于走過(guò)多少地方,而在于我們是否給美好留出了足夠的時(shí)間。沙家浜的慢走時(shí)光,已然成為我們家庭記憶里一幀溫暖的水墨畫(huà),淡淡暈染,歷久彌新。